「中国への赴任が決まり、モチベーションを上げたいが、手続きが多すぎて不安になってきた」

そんな心境に陥る方は少なくありません。

ただでさえ業務の引継ぎや準備で忙しいうえに、よく知らない手続きについて逐一調べ、試行錯誤で進めていくのはストレスです。しかし、最初に全貌を確認し、効率的な進め方を理解していれば、不安も解消できるでしょう。

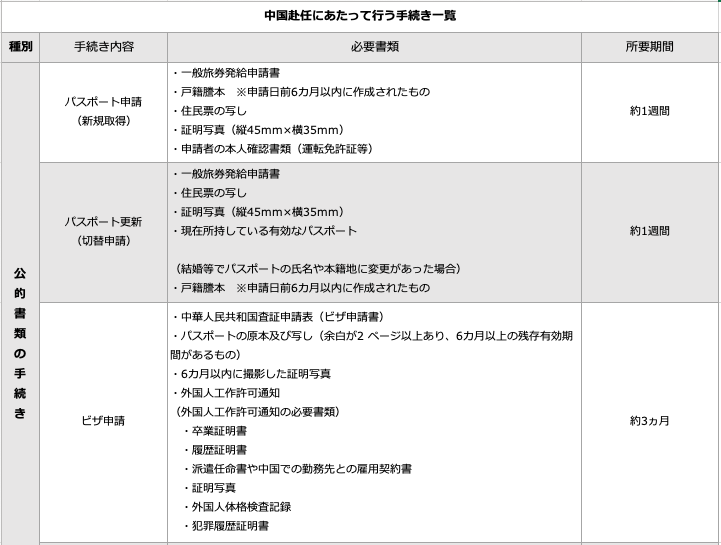

ここでは、パスポート・ビザ発給という公的書類の手続きから、引っ越しや現地での銀行口座開設などの私的な手続きまで、中国赴任に関する諸手続きを解説します。また、手続き内容をまとめた一覧表もご用意しましたので、ご活用ください

目次

中国赴任に関する手続き 公的書類編

海外赴任する際の手続きは多岐にわたります。まずは、パスポート・ビザ発給という公的書類の手続きについて解説します。

パスポート申請

中国赴任にあたり、まず必要なのはパスポートです。ここでは、すでにパスポートをお持ちの場合と、新規に申請する場合に分けて説明します。

- パスポート申請(新規取得)

- パスポート更新(切替申請)

・パスポート申請(新規取得)

パスポートを新規に取得する方、パスポートの有効期限が切れて再取得する方に必要な書類は以下の通りです。

- 一般旅券発給申請書

- 戸籍謄本 ※申請日前6カ月以内に作成されたもの

- 住民票の写し

- 証明写真(縦45mm×横35mm)

- 本人確認書類(運転免許証等)

- 有効期限切れのパスポート(あれば)

・パスポート更新(切替申請)

すでにパスポートをお持ちの方は、パスポートの有効期限を確認しましょう。パスポートの有効期限は「残存有効期間」といいます。

中国で就労するために必要なZビザを取得するには、パスポートに6カ月以上の残存有効期間が必要になります。

もしパスポートの残存有効期間が6カ月に満たない場合、パスポートの更新手続きを行います。必要な書類は以下の通りです。

- 一般旅券発給申請書

- 住民票の写し

- 証明写真(縦45mm×横35mm)

- 現在所持している有効なパスポート

- (結婚等でパスポートの氏名や本籍地に変更があった場合)戸籍謄本 ※申請日前6カ月以内に作成されたもの

新規取得、切替申請ともに、書類についての詳細は外務省ホームページに記載されています。

参考) 外務省ホームページ パスポート(旅券)「日本国内及び海外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類」

書類を用意したら、最寄りのパスポートセンターに行きパスポート発給申請を行います。

パスポートの更新は、政府が運営するマイナポータルから、スマホでオンライン申請ができるようになりました。マイナンバーカード保有やパスポートが有効期限内などの条件を満たしていれば、窓口まで行かずに更新の申請ができます。オンライン申請をする場合、紙の申請書は不要です。

お住まいの府県によっては、パスポートの新規取得もオンラインで申請できます。

参考)外務省ホームページ パスポート(旅券)「国内からオンライン申請する」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004036.html

ビザ申請

パスポートの準備が整ったら、次に行う手続きはビザの発給申請です。職種や赴任期間によって取得するビザは異なりますが、中国に駐在する赴任者本人は多くが「Zビザ(就労ビザ)」、帯同するご家族は「S1ビザ」を申請することになります。

なお、2024年11月30日より、30日以内の短期的な中国訪問については、ビザが免除されています。赴任準備や、赴任中の家族への訪問など、30日以内であればビザは不要です。短期滞在の場合は、「たびレジ[i](外務省海外安全情報配信サービス)」に登録すると安心です。

Zビザ取得に向けて、具体的な進め方は以下の記事で解説していますので、そちらをご参照ください。

ビザの発給申請において押さえておくべき「アポスティーユ」と「公印確認」・「領事認証」

国際的に使用する書類では、日本で発行された公文書が、真正な書類であると証明する手続きを求められることがあります。それが、「公印確認」と「領事認証」です。

国や地方公共団体などが発効する公文書について、外務省が真正であると証明するのが公印確認で、在日外国領事が「日本国が発行したこの公文書は真正だ」と認証するのが領事認証です。

この手続きは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(ハーグ条約)の締結国において、外務省が付箋(アポスティーユ)することで、領事認証があると同等の扱いを受けることができます。

中国については、2023年11月7日から認証不要条約が発効したため、領事認証が不要となり、外務省にアポスティーユを申請することになりました。ビザ申請に関わる書類では、外国人工作許可申請に必要となる卒業証明書と犯罪経歴証明書が、これに該当します。

犯罪経歴証明書は公文書ですが、卒業証明書は私文書のため、まずは公証役場で公証を受けてから外務省にアポスティーユを申請します。公証役場によってはワンストップで外務省の手続きまで済ませることもできます。

条約上、すでに公印確認・領事認証は中国向けの書類に不要となっていますが、外国人工作許可申請の現地当局のガイドラインのホームページなどでは、今も領事認証の記載があります。書類作成時に、必要な手続きを再確認しておくといいでしょう。

中国赴任に関する手続き 私的な手続き編

ここでは、引っ越しや保険、ネット環境の整備など、細かいながらも生活に深く関わる私的な手続きについて説明します。

引っ越しに関連する手続き

引っ越し業者の手配は、渡航日より3カ月前を目安に行いましょう。勤務先から決められた予算内で引っ越しを行う場合は、複数の引っ越し業者から見積もりを取って比較検討する時間も必要です。インターネット上の引っ越しの一括見積りサービスを利用するのもおすすめです。

引っ越し業者を選ぶにあたり、予算も大切ですが、「現地の情報にどれだけ通じているか」も重要です。中国の税関や規制に詳しい業者、中国に支店があり現地到着後も担当者が付いてくれる業者などを手配すると安心です。また、業者によっては税関通過に必要な手続きや書類作成を代行してくれることもあります。

海外引っ越しサービスを展開している業者が会員登録をしている一般社団法人日本海外引越協会(通称:JIMA)のサイトで、中国に支社や支店を持つ引っ越し業者を見つけることができますので、参考にしてください。大手引っ越し業者の他にも、中国への引っ越しに強みを持つ業者があります。

参考) 日本海外引越協会(通称:JIMA)

中国赴任にあたっての準備事項については以下の記事でも解説していますので、そちらもご参照ください。

海外赴任用保険への加入

海外赴任者向けの保険は駐在保険とも呼ばれ、複数の大手保険会社で取り扱いがあります。

慣れない土地での暮らしは体調が不安定になりがちです。また、家族を伴って赴任される場合は、子供の体調不良時や妊娠・出産など、現地の医療機関に関わることも多くなります。海外生活に必要な保障がまとまっている駐在保険は、ぜひ検討すべきでしょう。

海外で病院を選ぶ際は、医療水準や備わっている医療設備の確認も大切ですが、何より大切なことは「言葉が通じること」です。自身の病状を的確に医師に伝えることができ、今後の医療方針をきちんと自身が把握できることが重要となります。

海外赴任者用の保険には、医療通訳が現地でサポートしてくれる商品もあります。中国語に自信のない方はこうした保険を選ぶと安心です。

また、歯科治療は、海外医療保険の保障対象から外れているケースがほとんどです。日本の健康保険に引き続き加入した状態であれば、海外で歯科治療を受けたときでも、一定の自己負担分を差し引いた額が支給されますが、海外医療保険に歯科治療特約があれば、契約しておくと安心です。

現地でトラブルに巻き込まれた際の賠償責任保険に加入することも大切です。住居内の盗難(空き巣など)や火事に見舞われないという保証はありません。医療・損害、補償範囲が帯同家族にまで適用されるかなど、どちらも広くカバーする保険に加入して、中国生活に備えましょう。

中国での社会保険加入について

2011年7月1日、中国では「社会保険法」が施行されました。この法令の施行により、中国で就労する外国人も、年金の加入対象となりました。これにより、日本と中国の2カ国で、年金保険に強制加入する駐在員が生じ、保険料の二重負担や掛け捨て金発生などの問題が起きることとなりました。

そのため、2019年に、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が結ばれました。

この協定により、派遣期間が5年以内の駐在員は、原則として日本の年金制度のみの加入となりました。派遣から5年を超えた駐在員は、原則として中国の年金制度のみの加入となります。

お金に関連する手続き

お金に関連する手続きとしては、以下が挙げられます。

- アプリ決済の準備

- 銀聯カード発行手続き

アプリ決済の準備

中国ではアプリ決済が盛んに行われています。特に「支付宝(アリペイ)」、「微信支付(WeChatペイ)」の2つのアプリ決済が主流です。

アリペイは、中国の大手IT企業「アリババ・グループ」が提供するアプリ決済サービスです。中国版Amazonといわれる「淘宝網(タオバオワン)」の公式決済システムとして誕生し、中国で使えない店はないといわれるほど普及しています。

中国の銀行口座がなくても、日本で発行したクレジットカードを決済口座として紐づけることができます。

アリペイのインストール方法は下記の通りです。

- 「Google Play」「Apple Store」のどちらかからアプリをインストールします。

- アカウント情報を入力します。電話番号には「+81」をつけ、国際電話番号として入力しましょう。

- 銀行口座またはクレジットカードを紐づけます。

- 本人確認情報の入力を行います。

WeChatペイは中国版LINEといわれる「WeChat」に付随している決済サービスです。アリババ・グループに並ぶ大手IT企業「テンセント」が提供しています。

こちらも、日本のクレジットカードに紐づけて決済できます。

アプリのインストール自体は日本にいながらもできるので、インストールしておくと便利です。インストール方法は下記の通りです。

- 「Google Play」「Apple Store」のどちらかからアプリをインストールします。

- 「電話番号で登録する」を選択し、アカウントを作成します。

中国国内の銀行口座を開設した後、行う手続きは下記の通りです。

- アプリ内の「Wallet」のページ右上にある「Cards」をタップします。

- 開設した銀行口座のキャッシュカードまたはクレジットカード情報を入力します。

中国で生活するにあたり、上記2つのアプリがあれば、現金を持ち歩く必要がないとまで言われています。ぜひ活用してください。

銀聯カード発行手続き

中国で生活するために欠かせないのが「銀聯(ぎんれん)カード」です。クレジットカードとしても、デビッドカードとしても使えます。中国国内では、主にデビッドカードとして利用されており、保有率が最も高いカードです。銀聯カードは日本在住でも作成できるので、赴任前の取得をおすすめします。

銀聯カード発行手続きについては以下の記事で解説していますので、そちらをご参照ください。

VPN契約

中国は、政府による情報統制の一環で、インターネットの閲覧には規制が敷かれています。「グレートファイヤーウォール(金盾)」と呼ばれる検閲システムによって、政府から有害と認識される情報や、海外のWebサイト閲覧、アプリ使用などが制限されています。

以下、閲覧できない主なインターネットサービスです。

- LINE

- X(Twitter)

- DropBox

- YouTube

- Yahoo!

日本で暮らしていると毎日のように閲覧するサイトばかりです。

そこで必要になるのが「VPN(Virtual Private Network)」です。VPNとは、自分専用のインターネット回線を作るもので、中国のネット規制に対して、トンネルのようにくぐり抜けて、世界のインターネットに繋がるツールとして利用されています。

VPNには、自身のパソコンに直接ソフトウェアをインストールするものと、ルーターを設置するものがあります。直接インストールするタイプは、中国到着後すぐに使用できるので便利です。

注意すべきは、中国政府が年々VPN規制を厳しくしており、有料・無料にかかわらず多くのVPNが使用できなくなっている点です。

中国では、VPNは法的にグレーゾーンと見られています。このため、使用しているVPNがある日突然使用できなくなることがあります。

あらかじめ、中国国内で使用できる複数のVPNを契約しておくことが対策になりますが、違法行為にはならないように、政府の方針を注視して下さい。

近年は、VPN以外のサービスとして、海外向け専用回線で日本のインターネットにアクセスできるWi-Fiサービスも登場しています。

プリペイドSIMカードの準備

日本で使用しているスマートフォンを、そのまま中国で使い続けることはできません。対処法は三つあります。

- 中国でSIMカードを購入して日本で使っていたスマホ端末に差し替える

- SIMカードとスマホ端末を両方とも新規購入する

- 日本で契約しているキャリアの国際ローミングサービスを使う

日本のキャリアの国際ローミングサービスは、グレートファイヤーウォールを気にせずにインターネットを閲覧できますが、高額です。

現実的には、現地でSIMカードを購入してスマホを利用することになりますが、中国に渡航してから自宅のインターネット環境が整うまでの繋ぎとして、国際ローミング対応のプリペイド式SIMカードを事前に準備しておくと、現地の空港に降り立ったときからスマホが使えて便利です。

中国赴任後に行う手続き

中国に到着後にも、必要な手続きがあります。然るべき手続きを行わないと法的に問題となり、オーバーステイとなって罰金を科せられたり、就労できなくなったりする場合があります。

入国後に行うべき手続きをきちんと把握して、快適な中国生活をスタートさせましょう。

臨時宿泊登記

中国到着後、24時間以内に行う必要がある手続きが「臨時宿泊登記」です。こちらを行わないと罰金が科せられる可能性があります。

ホテルに宿泊する場合は、フロントにパスポートを提出すれば、臨時宿泊登記の手続きをホテル側が代行してくれます。

こうした代行サービスがない宿泊施設や、中国国内の友人宅などに宿泊する際は、下記の書類を最寄りの警察署か派出所に提出して、自身で臨時宿泊登記の手続きを行います。

- 宿泊者本人のパスポート

- 宿泊先の中国人の戸口簿・身分証、外国人の場合はパスポートまたは居留許可

- 本人又は宿泊先の人のアパートの契約書、住む家の登記簿など(こちらの書類に関しては警察署や派出所の方の指示に従ってください。)

手続きの際は、宿泊先の現地の方に同行してもらうとよりスムーズに手続きが行えるでしょう。

なお、上海や深圳などの一部地域では、管轄地域のWeChat公式アカウントから、オンラインで臨時宿泊登記の手続きができます。

参考)日本国駐上海総領事館:上海市でのオンライン臨時宿泊登記方法

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100017774.pdf

外国人工作許可証の申請

Zビザを取得して入国した際に必要な手続きです。入国後2週間以内に、雇用側の企業が行います。申請者のパスポート、外国人工作許可通知、雇用契約書など、勤務先に必要書類を確認しましょう。

外国人居留許可申請

Zビザ、S1ビザを取得して入国した際に必要な手続きです。入国後30日以内に手続きを行わないとオーバーステイとなり罰金が科される場合がありますので注意してください。外国人工作許可証の申請を済ませ、パスポートが返却されてから、自身で最寄りの公安局に行き、申請を行います。

パスポート、外国人工作許可通知、証明写真、宿泊登記証明書などが必要になりますが、詳細は地域ごとに異なります。申請先の公安局と勤務先に必要書類を確認しましょう。

銀行口座開設

銀行口座は、中国生活のあらゆる面で必要になります。仕事の経費精算や、お子さんの学校の引き落とし口座など、必要に応じて口座を開設する銀行を選ぶといいでしょう。

中国の4大銀行といえば、中国銀行、中国工商銀行、中国の農業銀行、中国建設銀行ですが、このほかにも招商銀行や上海浦東発展銀行など、業種や地域に強みをもつ大手銀行はいくつもあります。

口座開設には、下記の書類が必要です。

- パスポート

- 外国人居留許可または長期滞在用の入国ビザ

- 中国国内で使用できる携帯番号

- マイナンバー

- 現住所が確認できる書類(賃貸契約書など)

- 現金(口座開設手数料が発生する場合があります)

必要書類を持参した上で、銀行で口座開設の申請用紙に記入して、口座開設の手続きをします。

中国赴任に関する手続き一覧表

上記に挙げた手続きを、一覧表にまとめ「中国赴任準備マニュアル」に収録しました。現地駐留歴7年のスタッフがまとめた参考情報もありますので、ぜひご利用ください。

事前の準備から現地の作法まで徹底解説!「中国赴任準備マニュアル」⇒ 無料ダウンロードする

まとめ

本稿では、中国赴任に関する手続きについてご紹介しました。

公的書類の手続きは下記の通りです。

- パスポート申請

- ビザ申請

私的な手続きは下記の通りです。

- 引っ越し業者の手配

- 海外赴任用保険加入

- アプリ決済の準備

- 銀聯カード発行手続き

- VPN契約

- SIMカード購入

中国赴任後に行う手続きは下記です。

- 臨時宿泊登記

- 外国人工作許可証の申請

- 外国人居留許可の申請

- 銀行口座の開設

それぞれの手続きには準備すべき書類があり、複雑な手順のものもあります。また、個人で行うべきものや勤務先と連携して行う手続きもあります。その一つ一つの手続きは中国赴任のために欠かせないものです。

複雑で煩雑な手続きを経て、自分が中国へ派遣されると考えると、自分に課せられた職責の重みを一層実感できることと思います。

[i] 外務省「海外へ渡航される皆様へ」(閲覧日2024年12月24日)